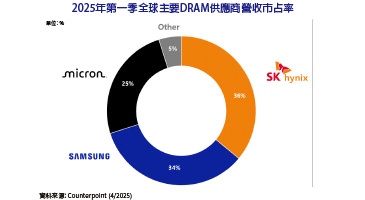

穿戴式裝置商機俏 創新應用成市場蓬勃關鍵

近年來智慧行動終端裝置市場成長趨緩,全球資訊科技(IT)大廠莫不紛紛尋找新應用產品、新技術與新市場,以期維持本身營運成長動能,而其中最受到關注的新市場即為穿戴式裝置,已成為目前資通訊(ICT)產業最熱門的話題之一。

從年初的國際消費性電子展(CES)開始,到前陣子剛落幕的德國柏林消費性電子展(IFA),穿戴式產品無疑已成為會場上熠熠閃耀的主角,加上大廠Google、蘋果(Apple)等也積極投入,皆透露出此一商機的前景可期。

穿戴式潛「利」十足 健康/娛樂應用漲相佳

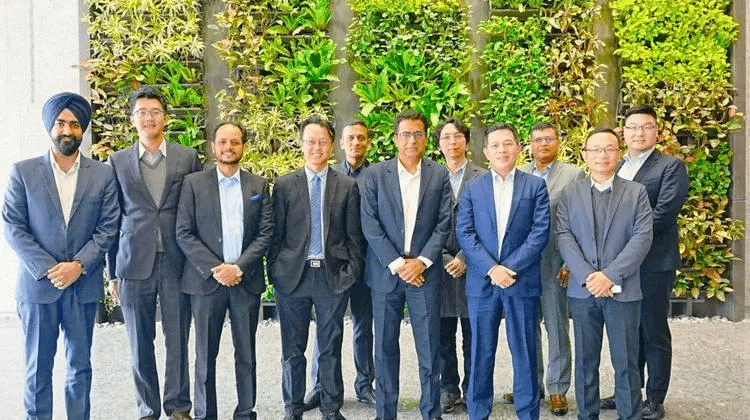

根據拓墣產業研究所的報告顯示,自2012年起,全球穿戴式消費電子產品出貨量已穩健成長,預計至2018年出貨量將超過二十一億具,市場「錢」景亮眼(圖1)。然而,現今穿戴式市場仍處於摸索期階段,須相關業者突破應用功能與服務瓶頸方能全面起飛。

|

| 圖1 2009~2018年全球穿戴式消費電子產品出貨量 資料來源:拓墣產業研究所 |

為了讓智慧穿戴式產品如智慧手表、智慧手環、智慧耳機等,可提供用戶更為便利、精確的生理資訊量測方式,並可隨時隨地監測運動狀態,以提高產品功能性,許多資訊科技大廠除了發展穿戴式的技術與產品之外,也戮力擴充軟體方面的實力,並結合通訊網路服務、醫療服務等,探索能夠真正促使穿戴式裝置在市場蓬勃發展的商業模式。

|

| 圖2 拓墣產業研究所產業顧問中心產業分析師蔡卓卲認為,大廠進場與銷售通路的增加,引領穿戴式裝置市場更趨火熱。 |

拓墣產業研究所分析師蔡卓卲(圖2)指出,穿戴式裝置出貨量將明顯增加,主要有兩個因素,一是業內大廠紛紛進駐穿戴式裝置市場,基於消費者對品牌的信賴感,可望帶動一波購買潮,舉例來說,蘋果的Apple Watch勢必會引起一陣風潮;再者,由於產品的銷售通路增加,讓以往只在網路上販售的穿戴式各項產品,如今也可在一般通路見其蹤跡,曝光率越高,得以刺激消費者的購買慾望,自然帶來銷售量。

穿戴式裝置熱燒,各式各樣的穿戴式產品紛紛出籠。就應用層面來看,據拓墣產業研究所分析,穿戴式裝置在醫療居家照護、資訊娛樂及運動健身三大領域成長最快,也占有最多市場比重。此外,安全與保全、軍事用途等特殊領域市場規模雖小,卻仍有其成長動能,可望帶動相關零組件的需求。

不過,穿戴式裝置市場雖令人期待,卻仍有待解的難題。拓墣產業研究所資深經理謝雨珊(圖3)指出,由於目前穿戴式零組件規格在硬體切入難度不高,因此部分技術門檻較低的穿戴式裝置市場,短期內將有較大量的廠商投入,造成市場百家爭鳴,且推出的產品同質化嚴重,市場面臨陷入紅海的危機。此外,對於使用者來說,穿戴式產品電池續航力在三到五天算是基本要求,但隨著功能多樣化的需求逐漸升高,兼顧功能性與電池續航力將成為廠商須戮力解決的問題之一。

|

| 圖3 拓墣產業研究所產業顧問中心資深經理謝雨珊表示,目前穿戴式裝置最大的商機來自於創新應用。 |

另一方面,穿戴式裝置用於醫療或健康照護應用時,能否針對所接收的生理數據進行專業分析,亦是一大問題。由於此類資料分析須仰賴學術資料佐證,抑或是專業人員、團隊的背書,而這部分要投入大量的經費,對於小廠商而言將難以負擔,要達到專業、有效的分析挑戰極大。

受制專業門檻 行動醫療應用路漫漫

受制專業門檻 行動醫療應用路漫漫

隨著技術發展逐漸成熟,同時因應全球人口邁向高齡化,各家廠商紛紛卡位行動醫療市場。不過,這塊人人搶食的大餅,卻囿於該領域諸多專業門檻,使得相關應用的發展步伐緩慢。

蔡卓卲指出,由於2013年穿戴式裝置於健康與健身(Health and Fitness)相關領域產品的成功,使得廠商投入該領域,開始模仿與學習,也因此這些產品於2014年如雨後春筍般增長,但因為各產品間的差異性不大,並無法創造出更多的消費者價值。於短期內能提供更多額外價值的廠商,會在這個戰場中勝出,但是要做到醫療系統的整合與更多的商業應用,則需要更長的時間,現階段,這只會是看得到卻吃不到的餅。

蔡卓卲進一步分析,穿戴式裝置與醫療系統的結合,最直接面臨到的問題,就是產品可靠性是否足夠?能否讓使用者對其產生信賴感?他解釋,由於這攸關人身健康與安全,產品的可靠與否便相當重要。舉例來說,不同使用者相異的使用習慣,代表不同的使用者將有著不同的測量標準,而這樣的個人差異,牽動著資料蒐集與分析結果,也在在影響取得數據的效度與信度。在進行產品設計時,就必須考量如何在不同情境下、被不同的使用者使用,卻能達到可用、可信賴的分析結果;此外,為贏得使用者的信賴感,取得醫療法規的認證也是不可省略的重要一步。

另一方面,由於健康醫療應用之穿戴式裝置,處於垂直整合型市場,因為具有專業性,在法規與檢測上較消費性電子規範相對嚴苛,一般業者並不容易進入醫療電子市場,這也就是為什麼目前穿戴式設備廠商積極投入個人健康管理之應用外,生理資訊監控用途也成為發展的重點。

一台用於健康照護和醫療領域的微型化穿戴式裝置,必須仰賴專業的醫療團隊進行資料的處理及分析,在設計上須考慮大量且複雜的專業知識背景,要將如此龐大的資訊整合進可穿戴的小型裝置中,勢必有著艱難的整合過程,如醫院與診所的整合、醫療機構與非醫療廠商的整合、個人病歷資料的安全性整合、取得數據的整合等,不僅如此,利益及醫療資源的分配,更是接續著衍生的問題。

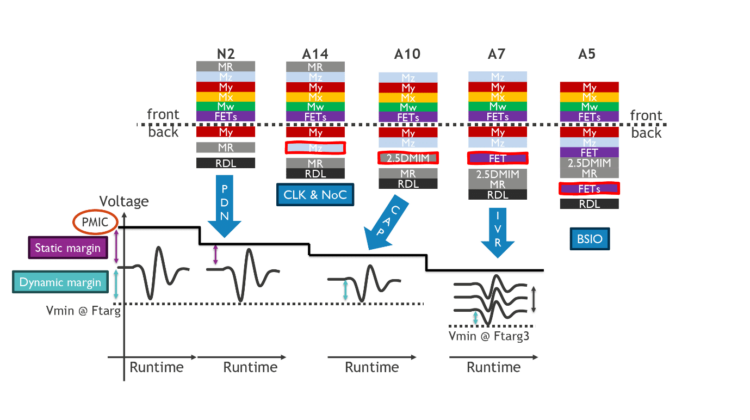

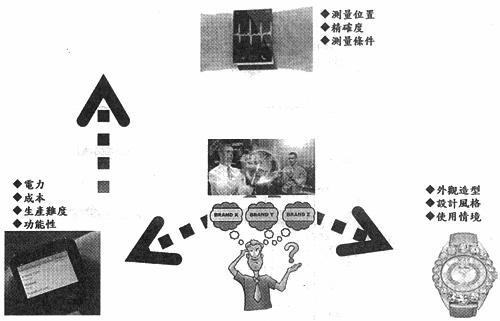

除此之外,蔡卓卲還表示,推出一項產品勢必有設計上的考量,而醫療器材講求精準,於測量位置、精確度、測量條件上得一絲不苟,這似乎與消費性電子廠推出產品時要求的外觀造型、設計風格與使用情境產生矛盾,何況還須納入電力、成本、生產難度、功能性等層面的考量。在產品設計與醫療專業的衝突下(圖4),供應商如何取得這兩項要求的平衡點,也在考驗他們的智慧。

|

| 圖4 產品設計與醫療專業的衝突 資料來源:拓墣產業研究所 |

突破穿戴式發展困境 創新應用為關鍵之鑰

就市場現況看來,穿戴式裝置於硬體上的技術已臻成熟,小體積、可攜帶及低耗能已然是必備要素,各廠的產品差異只在核心技術的演算法與模型上,這代表著穿戴式裝置的研發方向應在厚實應用功能與服務等層面。

蔡卓卲分析,若將穿戴式裝置市場比擬為一棵樹,市面上琳瑯滿目的裝置就是密布的樹葉,裝置的功能性為是撐起一片天的樹幹,服務內容則是樹根,可見穿戴式裝置的研發應從「硬體取向」轉變為「功能取向」或「服務取向」。

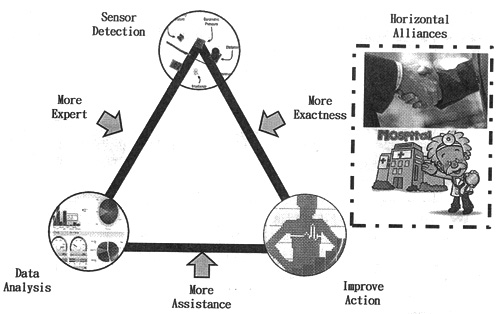

現階段許多業界大廠正透過併購、結盟、入資以及人才聘僱等方式,將涵蓋的領域與服務不斷地擴大(圖5),從而將影響力延伸到更多的領域,藉此獲得更多利益。

|

| 圖5 穿戴式裝置創造更多利益 資料來源:拓墣產業研究所 |

目前穿戴式裝置市場面臨到的種種困境,都是使得穿戴式市場還未能從摸索期進入發展期的原因,在這處於蓄勢待發的階段,業界大廠已開始致力於建立一套完整的體系,供穿戴式裝置能在物聯網中互相操作,如蘋果在2014年全球開發者大會(WWDC)上發布的HealthKit,便提供開發者一個與其他軟體溝通的統一平台,讓資料能更有效率的分享與利用。

蔡卓卲表示,穿戴式裝置的硬體僅是一個載體,真正重要的是整個系統、軟體內容物,以及透過感測器蒐集到的資料。謝雨珊強調,穿戴式裝置在這樣困頓的狀態中要殺出一條血路,最大關鍵便來自於創新應用,廠商必須跳脫硬體思維,不只以智慧型手機延伸或其配件思考穿戴式裝置之定位,而應善用與應用服務之連結,開發出唯有穿戴式裝置才能提供的殺手級應用,並創造產品的獨特性,以便有機會打開消費性市場,不致深陷紅海。此外,穿戴式裝置供應商仍須考量適合之定價策略,才有機會將該產品滲透率提升,確實將市場擴大。

穿戴式裝置商機俏 創新應用成市場蓬勃關鍵